Sudah lebih dari delapan dekade Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, namun

sistem hukum acara perdata kita masih berpijak pada naskah kolonial, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR,

1941) dan Reglement Buitengewesten

(RBg, 1927).

Kedua regulasi tersebut disusun bukan

untuk melayani keadilan rakyat Indonesia, melainkan semata untuk menciptakan

sistem peradilan yang cepat, efisien, dan mudah dikendalikan oleh penguasa

kolonial. Ironinya, di tengah geliat digitalisasi peradilan melalui e-court

dan e-litigation, fondasi normatif yang menopang sistem hukum acara kita

masih beraroma kolonial.

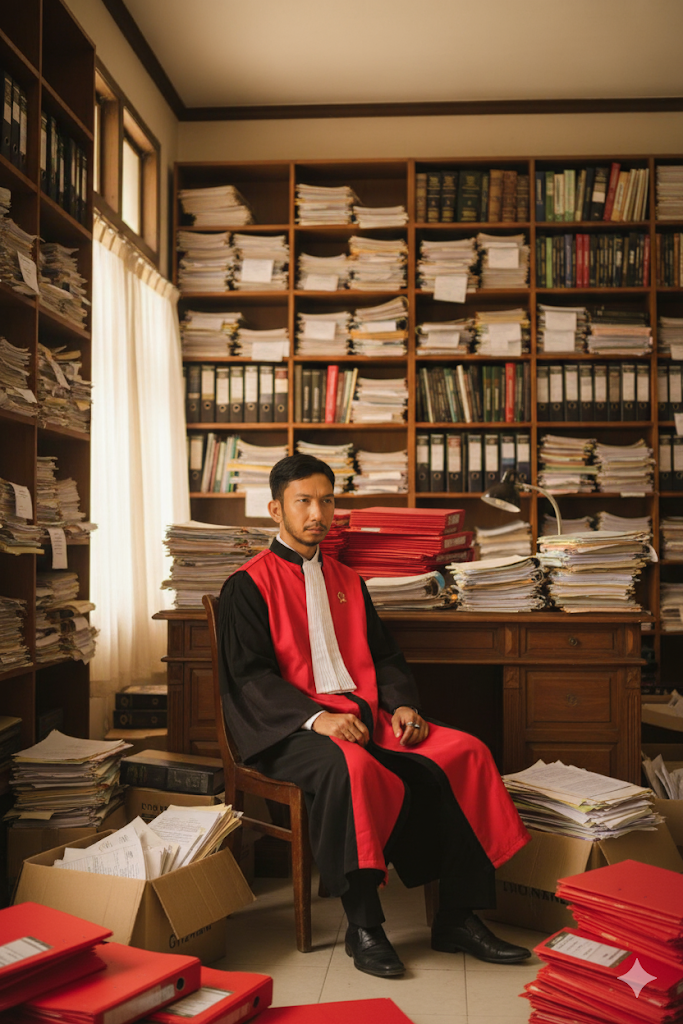

Mahkamah Agung RI memang telah melahirkan berbagai Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk menyesuaikan hukum

acara dengan kebutuhan zaman. Namun, langkah-langkah tersebut sejatinya lebih

bersifat teknis ketimbang rekonstruksi konseptual.

Baca Juga: CHA Ennid Hasanuddin Usulkan Model Omnibus Law pada Dasar Hukum Perdata Nasional

Reformasi hukum acara perdata kita masih berjalan di atas kerangka yang sama, berusaha memutakhirkan wadahnya, tanpa benar-benar membarukan jiwanya.

Warisan Fragmentasi: Antara HIR, RBg, dan Rv

Akar persoalan hukum acara perdata Indonesia berawal dari politik hukum

kolonial yang membagi masyarakat ke dalam lapisan hukum berbeda. Orang Eropa

tunduk pada Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), sedangkan

penduduk bumiputera dan Timur Asing tunduk pada HIR dan RBg (Noor, 2014).

Struktur hukum ini bersifat diskriminatif, bukan berdasarkan asas keadilan,

melainkan berdasarkan ras dan status sosial.

Setelah kemerdekaan, sistem tersebut tidak dihapus, tetapi diwarisi

melalui Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa peraturan kolonial

tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru.

Akibatnya, praktik peradilan di berbagai daerah tidak seragam. Ada

perbedaan dalam penggunaan dasar hukum, penafsiran alat bukti, bahkan dalam

pelaksanaan sita dan eksekusi. Seperti dicatat Panjaitan (2018), pluralisme hukum

acara ini melahirkan ketidakharmonisan dan ketidakpastian. Dalam konteks yang

sama, Maulindayani (2021) menyebut bahwa hukum acara perdata Indonesia “terfragmentasi

oleh sejarah, bukan dibangun oleh cita hukum nasional.”

Fragmentasi ini bukan sekadar soal teknis prosedural, melainkan juga

cerminan ideologis, bagaimana bangsa ini, dengan sistem hukumnya yang plural,

masih berjuang menemukan bentuk keadilannya sendiri di antara residu kolonial

dan cita hukum nasional yang belum sepenuhnya terwujud.

Paradoks Reformasi: Tambal-Sulam tanpa Kodifikasi

Meski fondasi hukum acara perdata kita masih kolonial, Mahkamah Agung RI tidak

sepenuhnya diam. Melalui berbagai PERMA dan SEMA, lembaga kita berperan aktif

mengisi kekosongan hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Peraturan seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, PERMA No. 2

Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, dan

PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court),

dsb., adalah langkah progresif yang harus diapresiasi.

Namun, sebagaimana diingatkan Ardiansyah (2020), pembaruan tersebut hanya

menciptakan unifikasi fungsional, yakni penyatuan dalam praktik, tanpa

dasar kodifikasi yang menyeluruh. Dengan kata lain, Mahkamah Agung RI berhasil

memodernisasi prosedur, tetapi sayangnya, negara belum membangun sistem hukum

acara yang benar-benar tunggal.

Di tengah deru zaman, banyaknya kekosongan hukum dan penyusunan peraturan

baru yang parsial justru dikhawatirkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih, inkonsistensi

peraturan, dan ketergantungan berlebihan negara pada Mahkamah Agung RI. Dalam

jangka panjang, hal ini bisa melahirkan “reformasi yang fragmentatif,” di mana

perubahan terjadi di permukaan, tetapi akar strukturalnya tetap sama.

Padahal, esensi pembaruan hukum acara bukan sekadar memperbarui tata cara beracara, melainkan memperbarui paradigma. Hukum acara yang ideal bukanlah yang hanya menjamin ketertiban prosedur, tetapi yang memastikan keadilan dapat dicapai dengan cara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Modernisasi dan Tantangan Digitalisasi

Perkembangan teknologi hukum membawa perubahan besar bagi sistem

pembuktian dan prosedur peradilan. Penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan

digital, dan sidang daring kini bukan lagi hal yang asing. Namun, sistem hukum

acara perdata kita belum sepenuhnya siap mengakomodasi realitas tersebut.

Pasal 164 HIR, misalnya, masih membatasi alat bukti pada lima jenis

konvensional, seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Sementara UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah,

hukum acara perdata belum menegaskannya secara eksplisit. Akibatnya, praktik

pembuktian di pengadilan sering kali bergantung pada kreativitas hakim dan

tafsir kasuistik.

Sulaiman, Arifudin, dan Triyana (2020) menegaskan bahwa pengakuan

terhadap digital signature dan bukti elektronik merupakan keniscayaan

agar sistem peradilan tidak tertinggal dari realitas sosial. Sementara Haspada

(2024) melalui studi komparatifnya menunjukkan bahwa negara-negara Eropa telah

beralih ke open evidence system, yang memberikan hakim kebebasan menilai

bukti modern selama dapat diverifikasi secara ilmiah.

Modernisasi hukum acara perdata dengan demikian bukan semata soal teknologi, tetapi soal cara pandang terhadap kebenaran dan keadilan. Procedural justice harus bergeser dari sekadar kepatuhan pada bentuk menuju pencarian kebenaran formil-substantif dengan dukungan teknologi.

Menuju Cita Unifikasi: Dari Fragmentasi ke Keadilan Nasional

Unifikasi hukum acara perdata menjadi langkah strategis untuk mengakhiri

fragmentasi dan memastikan kesatuan sistem peradilan. Kodifikasi tidak hanya

akan menutup kekosongan hukum, tetapi juga meneguhkan arah pembaruan hukum

nasional.

Noor (2014) mengajukan gagasan kodifikasi parsial dan terbuka, yakni

kodifikasi yang dilakukan secara bertahap, fleksibel, dan adaptif terhadap

keberagaman sosial budaya Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan hukum acara

perdata nasional untuk menampung nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam tanpa

kehilangan kepastian hukum.

Sementara itu, Meliala (2022) dan Syauqi & Pratama (2025) menekankan

bahwa unifikasi hukum acara perdata harus berpijak pada living law, hukum

yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat serta berorientasi pada nilai keadilan

substantif, bukan semata kepastian normatif.

RUU Hukum Acara Perdata (RUU HAP) yang kini tengah digagas merupakan momentum penting untuk menulis ulang “cara Indonesia berkeadilan.” Melalui unifikasi, hakim tidak lagi perlu mencari hukum dari serpihan aturan, melainkan menegakkannya dari satu sumber yang pasti dan berkepribadian Indonesia.

Penutup

Sudah saatnya Indonesia melangkah menuju satu jalan hukum, jalan

unifikasi yang berakar pada nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kodifikasi hukum acara perdata tidak hanya akan menyatukan norma dan prosedur,

tetapi juga memperkuat identitas hukum nasional yang merdeka dari warisan

kolonial.

Sebagaimana diingatkan Ardiansyah (2020), pembaruan hukum acara perdata

sejatinya adalah ikhtiar untuk menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan.

Tanpa unifikasi, kedua nilai itu hanya akan menjadi cita ideal yang tak pernah

sampai ke ruang sidang.

Unifikasi adalah jalan lurus menuju keadilan nasional, sebuah langkah panjang yang menuntut keberanian untuk keluar dari bayang-bayang sejarah dan menulis bab baru hukum Indonesia yang berdaulat di tanahnya sendiri. (ikaw/ldr)

Baca Juga: Kenal Lebih Dekat! Ini Calon Hakim Agung Terpilih

Daftar Referensi

Ardiansyah,

M. K. (2020). Pembaruan Hukum

oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 361–384.

Haspada, D. (2024). Analisis

Komparatif Hukum Pembuktian di Berbagai Yurisdiksi: Menuju Model Unifikasi

Hukum Acara Perdata. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, 7(1),

65–72.

Maulindayani.

(2021). Eksistensi Dalam

Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia. IPMHI Law Journal,

1(1), 65–71.

Mazahib:

Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 13(2), 115–124

Meliala, A. (2022). Urgensi

Reformasi Hukum Acara Perdata Indonesia. Jurnal BPPM, 5(2),

134–142.

Noor,

M. (2014). Unifikasi Hukum

Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia..

Normand Edwin Elnizar. (2018). Solusi

Tambal Sulam Hukum Acara Itu Bernama Peraturan Mahkamah Agung.

Konferensi ADHAPER 2018. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/solusi-tambal-sulam-hukum-acara-itu-bernama-peraturan-mahkamah-agung-lt5b740888249e8/

Panjaitan, R. (2018). Analisis

Unifikasi Hukum Acara Perdata Indonesia. Jurnal Hukum dan

Pembangunan, 48(3), 327–344.

Sulaiman, E., et al. (2020). Menuju

Modernisasi Hukum Acara Perdata: Tantangan Bukti Elektronik.

Risalah Hukum, 2(1), 47–59.

Syauqi, M. D. Z., & Pratama, A. (2025). Urgensi

Disahkannya RUU Hukum Acara Perdata bagi Sistem Hukum Indonesia.

Jurnal Lex et Societatis, 3(1), 12–22.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI